埼玉県さいたま市南区別所にある真言宗豊山派のお寺です。

正式には「法光山 無量院 眞福寺(ほうこうざん むりょういん しんぷくじ)」と申します。

ご本尊は「不動明王(ふどうみょうおう)」です。

境内は、一年を通して四季折々の美しい景色に彩られています。

春には桜が満開の花を咲かせ、参拝に訪れる方をやさしく迎えます。梅の香りもまた、早春の訪れを告げる風物詩です。

夏には青々とした松の木が涼やかな風景をつくり、秋には黄金色に輝く大イチョウや、境内を鮮やかに染める紅葉、そして彼岸花が季節の深まりを知らせます。

冬を越えればまた新たな芽吹きが訪れ、境内は常に移ろいゆく自然の美しさに包まれています。

四季の移ろいを身近に感じながら、ご先祖様へのご供養や心の安らぎを得ていただける環境がここにあります。

寺院概要

縁起

真福寺の創建年代については、確かな史料が伝わっておらず、不詳とされております。

しかし、境内にはさいたま市指定有形文化財である「阿弥陀三尊種子板石塔婆」が安置されており、そこには正和3年(1314年)の銘が刻まれています。これは鎌倉時代の供養塔であり、その頃には当寺がすでに存在していたと考えられております。

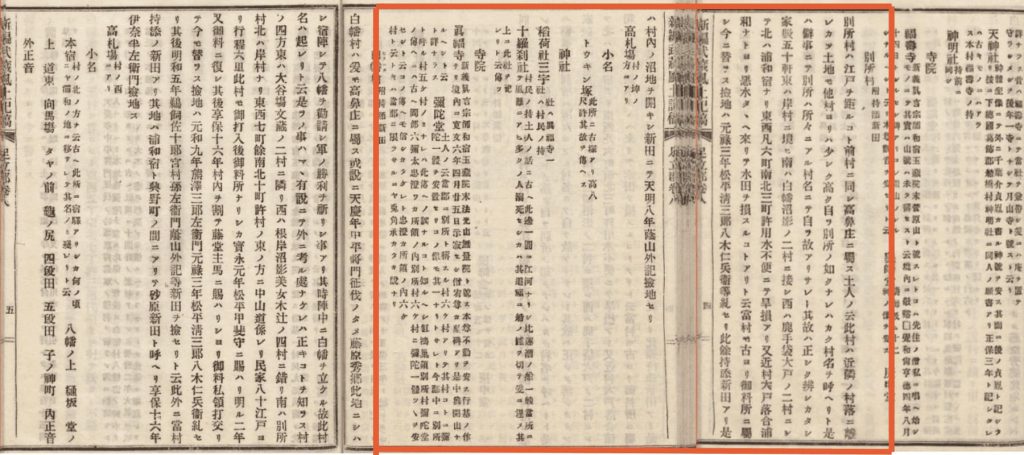

また江戸幕府が編纂した『新編武蔵風土記稿』によれば、当寺の旧本尊であったと言われている阿弥陀如来像は、平安時代末期から鎌倉時代初期に活躍した武蔵の豪族・岡部六弥太忠澄(1197年没)が寄進したものという説があり、平安期または鎌倉期草創説を裏付けるものとなっています。

古くは浦和玉蔵院の寺系をくみ、創建以来、この地に根ざし、地域の皆さまとともに歩んでまいりました。

由来と寺紋

由来

寺院名には、歴史的に開山・開基者の信仰や目的に沿って付けられるのが一般的で、山号・院号・寺号それぞれに教えや願いを伝える役割があります。

● 山号(さんごう):法光山

「法光山」の「法光(ほうこう)」は、「仏の教え(法)の光があまねく照らす」という意味があります。仏法の光で人々を導くことを願って名付けられた山号です。特に真言宗では、大日如来が宇宙の根本仏として一切を照らす智慧の光とされており、法光山の名称にはこの大日如来の光による救いの意味も込められています。

● 院号:無量院

「無量」とは仏教用語で「限りない」「無限の功徳」を意味します。阿弥陀如来の別名「無量寿仏・無量光仏」に通じることから、阿弥陀信仰との深い関係が伺えます。真福寺には鎌倉時代の「阿弥陀三尊種子板石塔婆」や古くから伝わる「阿弥陀如来像」があり、平安時代中期以降に広まった浄土思想や阿弥陀信仰の影響が反映されていると考えられます。

● 寺号:真福寺

「真福寺」は、「真の福を授ける寺」という意味で、仏の教えを正しく実践することで現世・来世ともに安らぎ(福)を得られることを願った寺号です。

●その由来

「仏法の光に照らされ、諸仏の無限の功徳に包まれ、真の幸福を授かる寺」として、真言密教の教えと阿弥陀信仰が融合した寺院名であるといえます。

寺紋

真福寺では、古くより「逆さイチョウ」と呼ばれる樹が寺院の象徴として受け継がれています。

イチョウは秋に金色に輝き、力強い生命力と永続性を示す樹木であり、古来より仏の教えを象徴するものとされてきました。

当寺の山号「法光山」と院号「無量院」には、真福寺を中心にあらゆる方向へ無量の仏の光を広めるという願いが込められています。この志をかたちにしたのが、真福寺の寺紋です。

寺紋は象徴であるイチョウの葉を「仏の教え」に見立て、常に新たな命を芽吹かせ、広がり続ける仏縁を表現しています。三枚のイチョウの葉を中央から広がるように配置した意匠には、仏・法・僧の「三宝」、あるいは真言密教における身・口・意の「三密」を象徴する意味が込められ、それぞれが仏教の根本を示しています。

真福寺の寺紋は、法灯を絶やすことなく未来へ受け継ぎ、広めてゆく信仰の証とされております。

境内風景

① 不動明王像 ―秘仏本尊 ~12年に一度の御開帳~

真福寺の御本尊は、秘仏として大切に守り伝えられてきた不動明王像で、現在も厳かに厨子の中に安置されています。力強いお姿は、古来より地域の人々を見守り、心の拠り所として信仰を集めてまいりました。行基の作と伝承されています。

秘仏の本尊に代わり、現住職自らが彫刻した御前立ち(平成23年作)が安置されており、日常的に参拝する方々はこの御前立ちに礼拝することができます。

御開帳は12年に一度、酉年の春に行われ、特別な御開帳法要が執り行われます。

② 阿弥陀三尊像 ―鎌倉の祈りを伝える ~岡部忠澄寄進伝承~

真福寺の阿弥陀三尊像は、一伝によれば、鎌倉時代初期に活躍した武蔵の豪族 岡部六弥太忠澄 が寄進したものと伝えられています。かつては境内の大イチョウ樹のそばに建てられた藁葺きの阿弥陀堂に祀られていました。

阿弥陀三尊は、中央に阿弥陀如来を本尊とし、左右に観音菩薩と勢至菩薩を脇侍として配した尊像です。そのお姿は、人々を極楽浄土へ導く慈悲と智慧を象徴しています。

昭和27年頃、阿弥陀堂の老朽化に伴い、阿弥陀三尊は修復され、現在は本堂に安置されています。なお、阿弥陀堂の跡地は、現在墓地として整備されています。

③ 逆さイチョウ ―文化財 ~さいたま市指定天然記念物~

真福寺の大イチョウは、高さ25メートルをゆうに超える大木。寺院の南側墓地内、台地の先端に位置し、県内でも有数の雄大なイチョウとして知られています。

このイチョウには、かつて台地の下が海であった頃、船をつなぐために逆さに打ち込んだ木杭が根付いたという「逆さイチョウ」の伝説がいくつか残されています。

長い年月、真福寺とこの浦和の地の歴史を静かに見守り続けてきた姿は、まさにご神木のような存在であり、地域の人々にとってお寺の象徴となっています。

さいたま市の文化財紹介ページ(真福寺イチョウ)

④ 阿弥陀三尊種子板石塔婆 ―文化財 ~さいたま市指定有形文化財~

板石塔婆は、正和3年(1314)と刻まれており、鎌倉時代のものと伝わります。現在は寺院の南側墓地内の収蔵庫で保管されています。

高さ168cm、幅45cm、厚さ5cmを測る石造の供養塔で、損傷が少なく状態が極めて良好であり、保存価値が高いといえます。

石面には、阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩を象徴する梵字(種子)が刻まれ、さらに光明真言も刻銘されています。光明真言は、中世以降、死者の往生や先祖供養のために広く唱えられた真言であり、人々の切なる祈りをかたちにしたものといえます。

さいたま市の文化財紹介ページ(真福寺板石塔婆)

⑤ 大師堂(弘法大師像) ―1250年の祈りを未来へ ~新たな大師堂の歩み~

令和5年は、弘法大師御誕生1250年の佳節にあたり、真福寺では記念事業として新たに大師堂を建立いたしました。

その大師堂に住職自ら彫り上げた弘法大師座像(令和5年作)を安置いたしました。大師像の体内は空洞に仕上げられ、お檀家の皆さまの先祖代々の戒名や施主名等を記した木札が奉蔵されております。

同年11月4日には、近隣有縁の僧侶をお招きし、「弘法大師御生誕千二百五十年記念慶讃 大師像開眼並びに大師堂落慶法要」を厳修しました。

真言宗の教え

真言宗は、弘法大師空海(774-835)によって日本に弘められた密教の宗派です。弘法大師は平安時代初期に遣唐使として中国・長安に渡り、青龍寺の恵果阿闍梨より密教を授かり、わずか2年で奥義を極めて帰国されました。その深いご縁をいただく私たちは「南無大師遍照金剛」とお唱えし、今もお大師さまの導きを仰ぎ、祈りを捧げています。

密教とは、仏さまの深い教えを「印(ムドラー)・真言(マントラ)・観想」によって体現し、身・口・意(心)を調えて仏と一体になることを目指す教えです。真言宗では、この世界そのものが仏さまの智慧と慈悲によって満たされていると考えます。誰もが本来「仏に成り得る潜在的な能力=仏性(ぶっしょう)」を備えており、修行や祈りを通じてその力を顕し、日々の暮らしに活かすことができます。

また、弘法大師は「即身成仏」という教えを説かれました。これは、生きているこの身このままで仏の境地に至ることができる、という真言宗の根本的な思想です。日々のお勤めやご供養、ご祈祷を通じて、私たちは仏さまとつながり、安心と智慧をいただきます。

真福寺でも、年中行事、法事(法要)、ご祈願などを通じて、多くの皆さまと仏縁を結び続けています。真言宗の教えは、現代社会においても「心の安らぎ」「ご先祖への感謝」「新たな一歩を踏み出す力」として、広く生きる人々を支えています。

お問い合わせ

仏事やお墓に関する

ご相談、お問合せはお気軽にご連絡ください。

真福寺(しんぷくじ)

所在地:〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所2丁目5−14

TEL/FAX:048-861-1867